自分で公開してしまったデザインを意匠登録出願することはできるのか

Q:

自分で公開してしまったデザインを、意匠登録出願することはできるでしょうか?

A:

意匠登録出願より前に公開された意匠は原則として意匠登録を受けることはできません。

しかし展示会、刊行物、ウェブサイトへの発表等によって自らの意匠を公開した後に、その意匠について意匠登録出願をしても意匠登録を受けられないとすることは、創作者にとって不利益が大きく、また「産業の発達への寄与」という意匠法の趣旨にもそぐいません。

そこで、意匠法では、新規性喪失の例外規定(第4条)において「創作された意匠が、意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して公開意匠となったときは、その公開意匠が最初に公開された日から1年以内に意匠登録を受ける権利を有する者が意匠登録出願した場合、新規性や創作非容易性の要件の判断において、その公開意匠を公知の意匠ではないとみなす」ことを定めております。

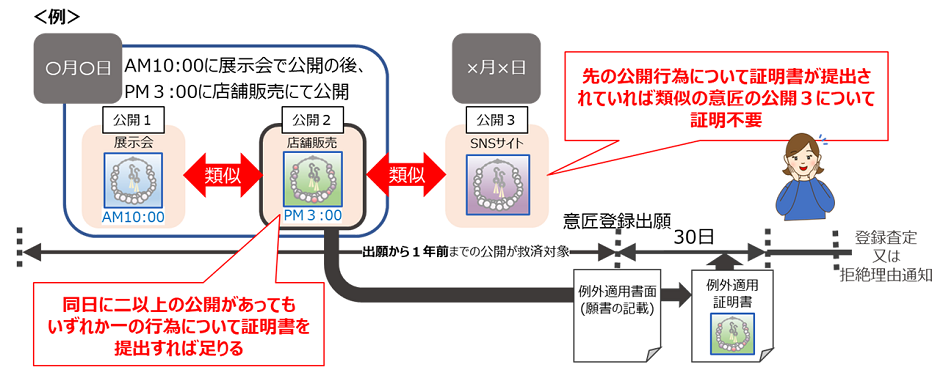

意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁に提出する必要がありますが、書面提出に代えて、当該意匠登録出願の願書にその旨を記載することができます。

また、公開してしまった意匠が、新規性喪失の例外規定の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する証明書を意匠登録出願の日から30日以内に特許庁に提出する必要があります。

異なるタイミングで意匠の公開を複数回行った場合、最先の公開の日のいずれかの公開行為について証明書を提出すれば、その日以後に公開した同一又は類似の意匠について新規性喪失の例外規定の適用を受けることが認められます。

証明書には、公開の事実(公開日、公開場所、公開者、公開意匠の内容(意匠の写真等))と、意匠登録を受ける権利の承継等の事実(①公開意匠の創作者、②意匠の公開の原因となる行為時の意匠登録を受ける権利を有する者(行為時の権利者)、③意匠登録出願人(願書に記載された者)、④公開者、⑤意匠登録を受ける権利の承継について(①の者から②の者を経て③の者に権利が譲渡されたこと)、⑥行為時の権利者と公開者との関係等について(②の者の行為に起因して④の者が公開をしたこと等))を記載します。証明書に押印及び署名は不要で、出願人のうち少なくとも1人が記名すれば問題ありません。

なお、意匠の新規性喪失の例外規定は、意匠登録出願より前に公開された意匠は意匠登録を受けることができないという原則に対する例外規定ですので、出願前に公開した意匠について新規性喪失の例外規定の適用を受けたとしても、第三者が同じ意匠を独自に創作して先に意匠出願していた場合や先に公開していた場合には、意匠登録を受けることができません。

また、海外への出願を予定している場合、各国の意匠に関する法令によっては、自らの公開により、その国において意匠登録を受けられない場合もあります。

さらに詳しい内容をお知りになりたい方は、下記の特許庁HPをご覧ください。

https://www.jpo.go.jp/system/design/shutugan/tetuzuki/ishou-reigai-tetsuduki/index.html

特許庁Youtubeより

お申し込み

以下のお申し込みフォームからお申し込みください

後日受講案内をお送りいたします