AI関連発明の技術分野別の出願動向について

1.イントロダクション

近年、AI関連技術がめざましい発展をみせており、これに伴い、AI関連発明に係る特許出願も増加している。今後も、AI関連発明に係る特許出願が多数見込まれるところ、その出願状況を正確に把握することは重要である。しかしながら、一口にAI関連発明といっても、その技術分野は様々であり、ニューラルネットワークや深層学習のようなコア技術から、画像処理や言語処理のような応用技術まで、多岐に亘る。今月号では、特許庁による調査報告「AI関連発明の出願状況調査(2024年10月)」を基に、AI関連発明の技術分野別の出願動向について、紹介する。

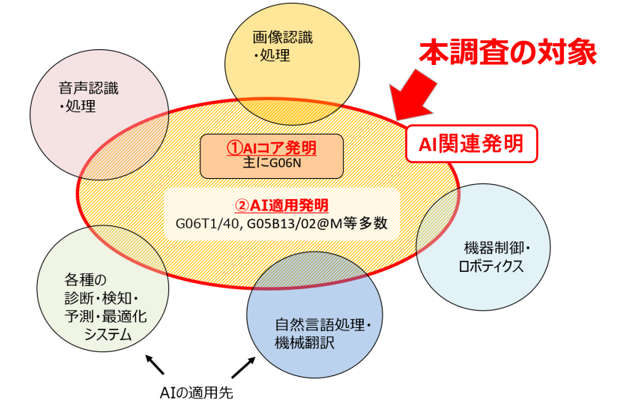

2.AI関連発明の定義と調査対象

「AI関連発明」については様々な定義が可能だが、本報告書では、以下の「AIコア発明」及び「AI適用発明」の2つを、「AI関連発明」と定義し、調査対象とした。なお、AI関連発明の抽出は、出願年が1988年~2021年の出願を対象に、FIと特定のキーワードに基づいて行った。

AIコア発明:

ニューラルネットワーク、深層学習、サポートベクタマシン、強化学習等を含む各種機械学習技術のほか、知識ベースモデルやファジィ論理など、AIの基礎となる数学的又は統計的な情報処理技術に特徴を有する発明(付与されるFIは主にG06N)

AI適用発明:

画像処理、音声処理、自然言語処理、機器制御・ロボティクス、診断・検知・予測・最適化システム等の各種技術に、AIコア発明を適用したことに特徴を有する発明(付与されるFIは様々)

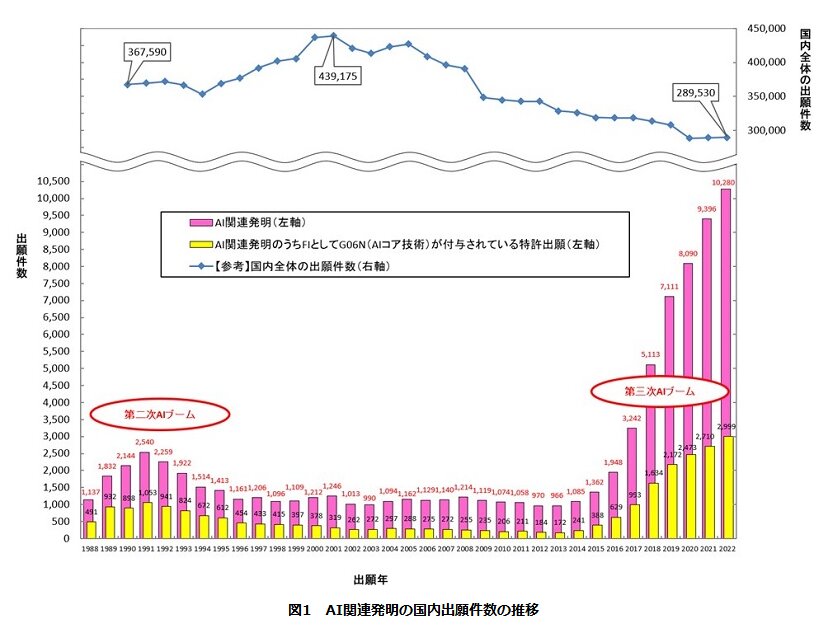

3.AI関連発明の全体的な出願動向

AI関連発明は、2014以降急激に増加しており、2022年の出願件数は約10,300件であった。このうち、G06Nが付与されたAIコア発明は約3,000件であり、伸びはやや鈍化したが、依然として増加傾向にある。

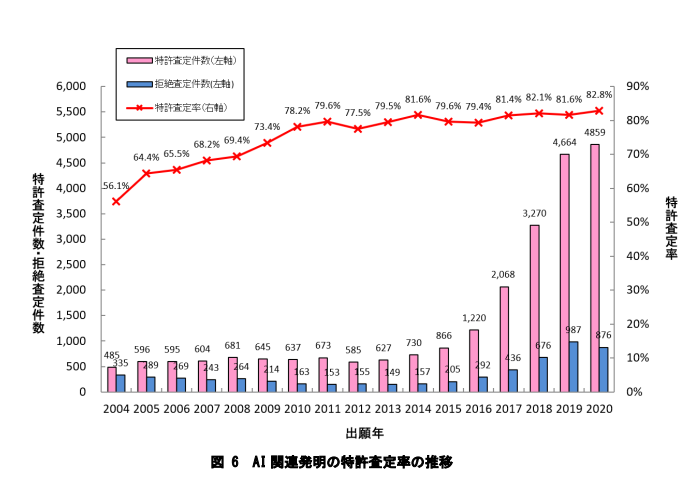

AI関連発明の特許査定率は、近年上昇傾向にあり、2020年は約83%に達した。

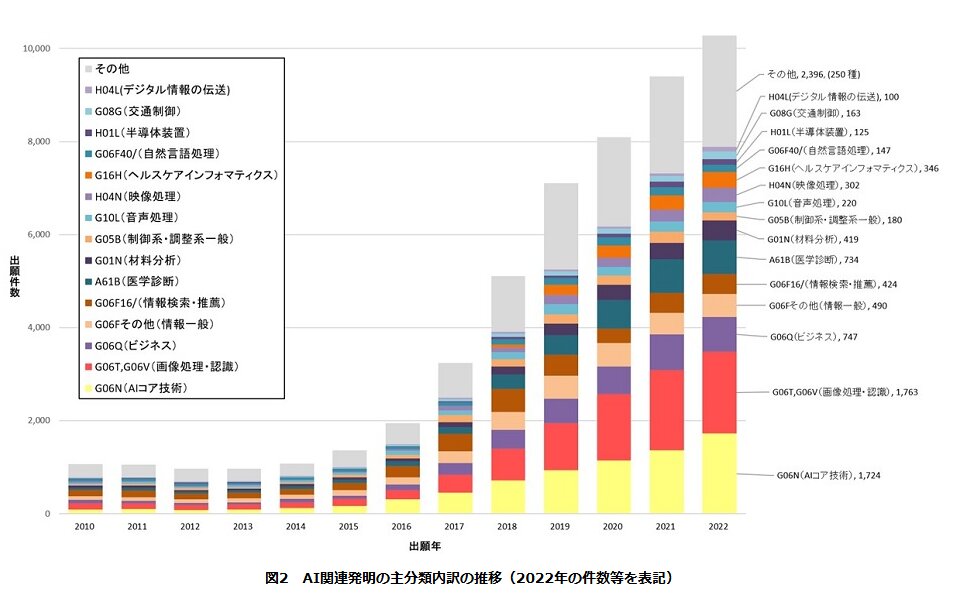

4.AI関連発明の技術分野別の出願動向

AI適用発明を細分化してみると、画像処理・認識(G06T、G06V)が2016年以降増加傾向であり、2019年以降はAIコア技術(G06N)を上回り最も多くなっている。このほかビジネス(G06Q)、医学診断(A61B)、材料分析(G01N)、情報検索・推薦(G06F16/)、ヘルスケアインフォマティクス(G16H)、制御系・調整系一般(G05B)、自然言語処理(G06F40/)、映像処理(H04N)等も、AI技術の主要な適用先と言える。

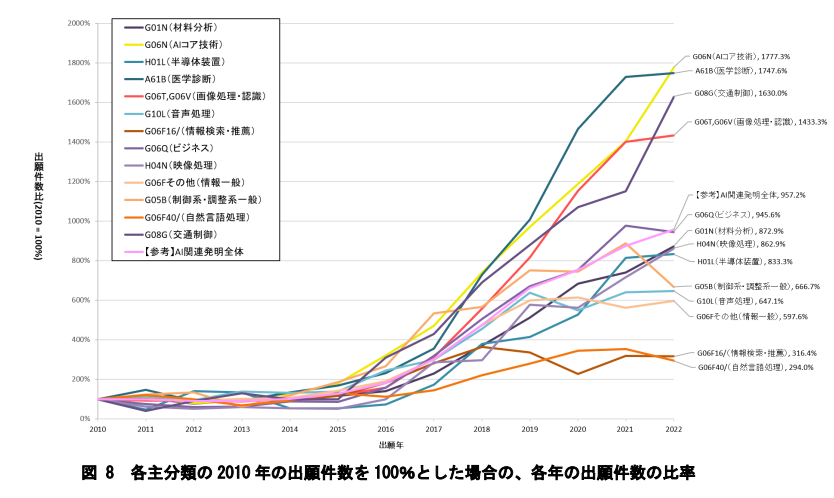

技術分野毎に2010年の出願件数を100%とした場合の以降の伸び率を、下図に示している。これによれば、2022年の出願件数は2010年の出願件数の2倍以上となっており、中でも、医学診断(A61B)、画像処理・認識(G06T、G06V)、交通制御(G08G)といった技術分野において、非常に高い伸び率を示している。

5.各国の出願状況

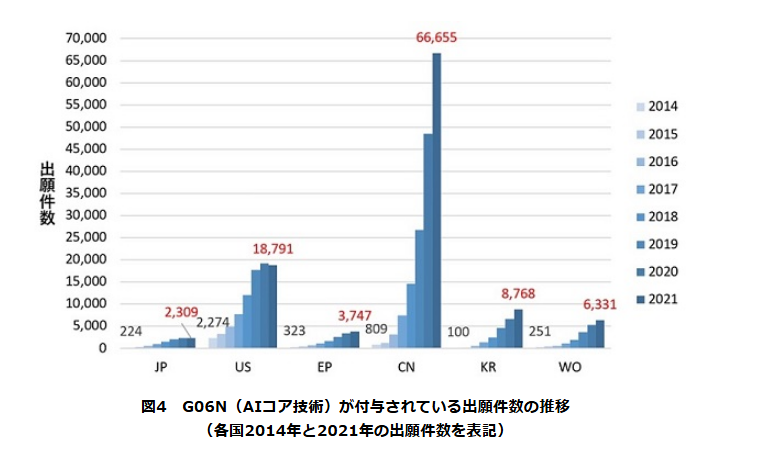

日米欧中韓へなされた出願のうち、AIコア技術(G06N)の出願件数の推移を下図に示す。米国を除いた出願先においてAIコア技術(G06N)の出願件数が増加傾向にあることが分かる。特に中国の出願件数が突出しており、五庁において主要な出願先となっている。

6.まとめ

AI関連発明のうち、AIコア技術の出願は依然として増加傾向にあるが、AIコア技術以外の技術分野も近年では軒並み高い出願の伸び率を示している。AI関連発明の出願は今後も増加し続け、AIが適用される技術分野も多様化が進むと予想される。

このような出願動向に伴い、新規性及び進歩性の引例となり得る文献も様々な技術分野において蓄積されると考えられる。AI関連発明は、現在約83%という高い確率で特許査定になっており、比較的広い権利範囲で登録されているものも多く見受けられるが、今後は新規性及び進歩性が認められる基準が徐々に厳格化していくことも予想される。出願の際には、審決例や判決例にも注意しつつ、その技術分野ではどのような特徴により進歩性が肯定され得るか、また、実施形態をどのように記載すべきか等を考慮して、請求項や明細書の内容を十分に検討する必要がある。

出典)特許庁:AI関連発明の出願状況調査

https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/sesaku/ai/ai_shutsugan_chosa.html