コンセント制度を適用した商標登録

1.イントロダクション

2024年9月号において、コンセント制度に係る改正商標法の規定(第4条第4項)について紹介した。コンセント制度の導入により、商標法第4条第1項第11号に該当する商標であっても、以下2つの要件(1),(2)を満たす場合には、登録が認められることとなった:(1)商標登録を受けることについて、先行商標登録の商標権者の承諾が得られていること、(2)出願人の商品・役務と、先行商標登録の商標権者の商品・役務との間で混同を生ずるおそれがないこと。上記規定の施行後、上記規定の適用を受けて商標登録された例があるので、今月号では、その例について紹介するとともに、上記規定を受けるための実務上の留意点を挙げる。その他の詳細については、2024年9月号を参照されたい。

2.上記規定を適用した初の商標登録

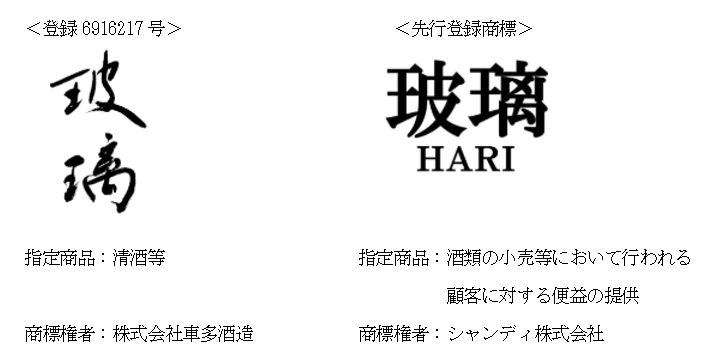

上記規定を適用した初の商標登録は、登録6916217号であり、その登録商標は下掲(左側)のものである。登録6916217号の商標は、下掲(右側)の先行登録商標と類似するものであるので、上記規定を適用しない場合、商標法第4条第1項第11号により拒絶されていた。

3.実務上の留意事項

3-1.必要な書面

上記規定が適用されるためには、先行登録商標の商標権者の承諾を証明する書面、及び出願人の商品・役務と、先行商標登録の商標権者の商品・役務との間で混同を生ずるおそれがないことを証明する書面を提出する必要がある。

上記登録6916217号の出願人は、上記必要な書面を出願時に提出している。しかし、出願時に、出願する商標と、先行登録商標とが確実に類似するといえるか不明であるときは、4条1項11号の拒絶理由が通知された後に、その拒絶理由に応答する際に上記必要な書面を提出することも検討すべきである。提出された書面は第三者が閲覧可能となるために、提出する書面に営業秘密に関わる事項が記載されていないかの注意が必要である。

3-2.混同を生ずるおそれがないことを証明する書面

混同を生ずるおそれがないことを証明する書面としては、例えば、混同を生じないように、商標の使用態様、商標を使用する商品又は役務などを取り決めた、当事者の合意書が挙げられる。そのほか、混同を生ずるおそれがないことを証明する書面としては、出願する商標と、先行登録商標とが、長年にわたって、混同を生じさせないような特定の商品のみに使用されてきた事実などを示す証拠が挙げられる。

上記登録6916217号の出願人は、出願時に、上記承諾を証明する書面及び上記合意書とともに、上申書を提出し、上記上申書において出願人及び先行登録商標権者の業務態様について説明している。

混同を生ずるおそれがないことを証明する書面は、査定時のみならず将来においても、混同を生ずるおそれがないことを証明するものであること、又は将来においても混同を生ずるおそれがないことを推認できるものであることが望ましい。例えば、上記合意書において合意した内容が、1~2年の短期間のみしか有効でない場合は、特許庁は、原則として、将来にわたって混同を生ずるおそれがないとは判断しない。

先行登録商標に、専用使用権又は通常使用権が設定されている場合には、混同を生ずるおそれがないことを証明する書面は、出願人の商品・役務が、先行商標登録の商標権者の商品・役務との間で混同を生ずるおそれがないことのみならず、専用使用権者又は通常使用権者の商品・役務との間でも混同を生ずるおそれがないことを示すものでなくてはならない。

(出典)https://www.meti.go.jp/press/2025/04/20250407001/20250407001.html