意匠裁判例

意匠に係る物品を「バッグ」とする意匠登録出願について、原告の引用意匠の公開行為について新規性喪失の例外の適用を受けることはできないと判断された事例 1

(原告)株式会社レインボーシェイク v. (被告)特許庁長官

審決取消請求事件

背景

原告は、意匠に係る物品を「バッグ」とする意匠登録出願(意願2021-19105)をし、本件出願について意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書を提出したが、拒絶査定を受けた。

原告は、拒絶査定不服審判を請求したが、特許庁は、「本願意匠は、引用意匠に類似し、引用意匠と証明書に記載された意匠とは同一の意匠とは認められない。したがって、本願意匠は、新規性喪失の例外規定の適用の対象とはならず、意匠法3条1項3号に掲げる意匠に該当する」として、請求不成立の審決をした。本件は、この審決の取消訴訟である。

問題点及び裁判所の判断

本件の争点は、新規性喪失の例外の適用が認められるか否かである。

知的財産高等裁判所は、意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書に記載された意匠(以下、証明書記載意匠という)と引用意匠とが同一とは認められず、原告の引用意匠の公開行為について新規性喪失の例外の適用を受けることはできないと判断し、本件請求を棄却した。

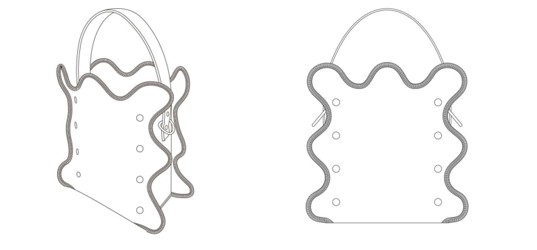

<本願意匠(抜粋)>

<引用意匠> <証明書に記載の意匠>

裁判所の判断

(1)新規性喪失の例外規定(意匠法4条)

意匠法4条3項は、同法3条1項(新規性)の例外として、同法4条2項(自己の公開行為に起因して新規性を失った意匠は、新規性を失うに至らなかったものとする)の新規性喪失の例外の適用を受けるための特別の要件として規定されている。したがって、原則として意匠登録出願前に意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して公開される意匠ごとに同意匠に係る証明書を提出すべきである。そのため、証明書記載意匠と引用意匠とは同一でなければならないと解される。

そうはいうものの、証明書記載意匠と引用意匠との間に僅かな相違があるにすぎない場合にも同一性を欠くとすることは相当ではない。また、意匠登録出願者の手続的負担も考慮すると、証明書記載意匠と引用意匠の相違点が、物品の性質や機能に照らして実質的にみて同一であると十分理解できる範囲内のものであると認められる場合には、証明書記載意匠と引用意匠はなお同一であると認められるのが相当である。

(2)本事案について

本件において、証明書記載意匠と引用意匠との相違点は、スタッズの数と配置である。スタッズを設けること自体は、バックという物品の性質上、ありふれたものであるといえる。しかし、スタッズの数や配置の態様は一様ではなく、その数や配置態様によっては美感に影響を及ぼすものである。本件におけるスタッズの態様は、十分に肉眼で看取可能である。そして、バックの正面の意匠の装飾的な構成要素として機能している。

本件では、「上から一つ目から二つ目よりも二つ目から三つ目の間隔をやや長く」三つ配したもの(証明書記載意匠)と「四つずつ、略等間隔に」配したもの(引用意匠)とでは、その構成が異なる。さらに、両意匠の共通点である収納部の正面上辺及び左右辺の三辺の形状との関係において、証明書記載意匠は、左右辺の山部三つに対して同数の三つのスタッズが配置されており、二つ目のスタッズが左右辺中央部の山部の頂を直線で結んだ線状の位置にある。これに対し、引用意匠は、左右辺の山部三つに対して一つ多い四つのスタッズが配置されており、二つ目のスタッズが左右上角部の山部と左右辺中央部の山部との間の谷部下方寄りの位置にあり、上から三つ目のスタッズが左右辺中央部の山部と左右下角部の山部との間の谷部中央やや上方寄りの位置にある。これらのことから、両意匠の共通点である収納部の正面視の左右辺の山部との関係性からも、それぞれ異なる美観を有するものといえる。

そうすると、両意匠の相違点である正面側のスタッズの個数および配置態様の点は、物品の形状等による美感に影響を及ぼす相違点といえる。したがって、証明書記載意匠と引用意匠の相違点が物品の性質や機能に照らして実質的にみて同一であると十分理解できる範囲内のものであるとは認められない。

(3)結論

本件においては、引用意匠が本件証明証に記載されている意匠と同一の意匠であるとは認められないため、引用意匠の公開行為は先の証明書に記載された意匠の公開に基づいてされたものと認めることはできない。

したがって、引用意匠については、意匠法4条3項所定の証明書が提出されていないこととなるから、原告は引用意匠について同条2項の適用を受けることはできない。

まとめ

本件では、意匠法4条2項の適用を受けるためには、下記2点が必要であるという考え方を示した。

①証明書に記載された意匠と、引用意匠とが同一であること。

②仮に両意匠が相違するとしても「物品の性質や機能に照らして実質的にみて同一であると十分理解できる範囲内」の相違であること。

本件で示された考え方は、創作者が意匠を公開せざるを得ない状況下であっても登録の機会を与え、不当に意匠登録を受ける権利を失うことを防ぐという意匠法4条2項の趣旨からすると当然の内容であるが、この考え方を明確に示した点に意味があるといえる。

ここで、2023年に意匠法の改正(2004年1月施行)において、意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続が緩和された。具体的には、意匠登録を受ける権利を有する者(権利の承継人も含む)の行為に起因して公開された意匠について、最先の公開の日のいずれかの公開行為について証明することで、その日以後に公開した同一又は類似の意匠についても新規性喪失の例外規定の適用が受けられるようになった。つまり、改正前では自己の行為に起因して公開した全ての意匠について証明書を作成して提出する必要があったのに対し、改正後では最先の公開日のいずれかの公開行為について証明書を作成して提出すればよいことになった。これにより、権利者の行為に起因して最先の公開日後に公開した同一または類似の意匠についても、新規性喪失の例外規定の適用を受けられることとなった。

本件についてみると、仮にこの事案が2023年の意匠法改正後に生じていた場合、引用意匠と証明書に記載された意匠とは同一ではないものの類似すると判断される可能性もある。本件において仮に両意匠が類似すると判断された場合には、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができていたかもしれない。

上記のように現在では2023年の意匠法改正によって新規性喪失の例外規定の適用手続が緩和され、出願人の手続的な負担は大きく軽減されることとなった。しかし、本規定を適用する場合には、出願人は出願前における自己の全ての公開行為の詳細をリスト化しておくのが望ましい。出願人が複数の公開行為を行っていた場合は、証明書に記載した意匠とは別の自己の公開した意匠が引用意匠として挙げられる可能性があるからである。最近では広告媒体が多様化していることもあり、自己の公開行為の全てを把握するのに労力がかかることを考慮すると、できるだけ公開前に出願しておくのが望ましいことには変わりはない。

[1] 2023年(甲)第10071号(知的財産高等裁判所、2023年12月25日)