後発医薬に約217億円の損害賠償支払いを命じる判決が下る

知財高裁は、5月、東レが保有する経口そう痒症改善剤「レミッチ」に関する特許権を侵害したとして、沢井製薬と扶桑薬品工業に、過去最高額の約217億円の損害賠償の支払いを命じる判決を下しました。

東レの特許(特許第3531170号)は「止痒剤」に関する用途特許で、「オピオイド系作動薬」という公知の物質を、止痒剤(かゆみ止め剤)として実用化した発明です。

特許自体は、1997年に出願されて権利化された後、2017年からレミッチOD錠の用途についてのみ5年間の延長が認められています。

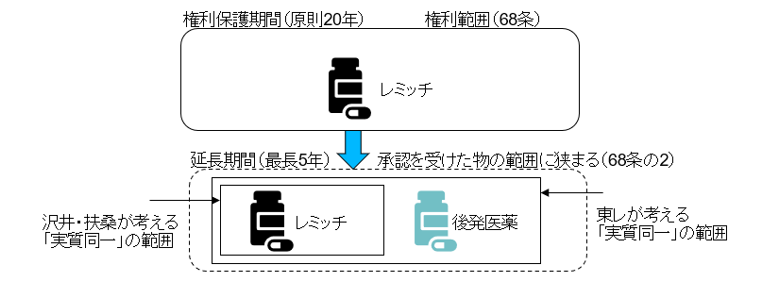

この裁判で一番の論点は、上図のように、延長期間の権利範囲については承認を受けたレミッチOD錠の用途に限定されるもの(特許法第68条の2)の、その範囲には「実質同一」という範囲があり、沢井や扶桑の後発医薬が「先発医薬の有効成分に添加物を加えたもの」であるのに対して、「実質同一」と言えるのか、という論点です。

一審の地裁では、侵害しないと判断されて東レが敗訴していましたが、今回の知財高裁は逆転判決で東レが勝訴しました。もっとも、沢井製薬も扶桑薬品工業も上告しているので、この判決はまだ確定しないようです。

今回の裁判は、損害賠償額がかなり高額だったので、マスコミにも取り上げられていますが、争いの中身を知ると後発医薬メーカにとってはかなり厳しい判断だと思います。

そもそも、今回の沢井や扶桑は、20年の権利満了後に、東レの承認を受けた医薬品とは異なる医薬品を、厚労省の承認を正式に受けた上で製造販売していたにも関わらず、「実質同一」という不明確な範囲で、特許権侵害なので巨額の損害賠償金を支払えと言われています。

ジュネリック医薬を増やしたいという国の方針に対して、何か逆行している判決のように思うのは私だけでしょうか?

少なくとも特許庁等は、「実質同一」という範囲を明確にすべきだと思います。